DE L`ANALYSE À LA CONSTRUCTION DU TEXTE ÉCRIT

Anélia Brambarova

Qu’est-ce qui différencie l’expression écrite de l’expression orale? Tout d’abord ce sont les conditions de la construction du message, caractérisées par la situation communicative. L’écrit, suivant ces particularités peut être qualifié en message différé dans le temps, étant donné que le récepteur n’est ni connu, ni évident. Le monologue du scripteur ne suppose donc pas de négociation immédiate avec son interlocuteur ce qui l’oblige d’anticiper à tout moment le message dans son intégrité tout en se distanciant pour pouvoir se l’imaginer quant à la situation communicative. De plus sa motivation ne peut être entretenue que par son seul et unique effort. Le contrôle exercé sur son message ne peut être partagé comme c’est le cas de la communication orale, il s’agit donc d’un contrôle intérieur, prolongé et constant, qui fonctionne grâce à la volonté du scripteur. Construire un texte écrit est chose difficile et demande une sévère organisation des procédés, sans toutefois omettre les capacités de traitement de la gestion textuelle globale ayant trait aux compétences d’abstraction du scripteur sur le plan cognitif.

Comment donc soumettre à cette fin les outils que nous donne la linguistique du texte?

Apres un travail préalable de détermination de l’intention communicative et après avoir défini sa fonction sociale, donc avoir fait référence à un style fonctionnel /qui, naturellement, est en fonction du contexte social/ la réalisation de la superstructure textuelle devient possible. Cela vient dire que la superstructure textuelle peut être correctement envisagée seulement si les caractéristiques des genres de discours sont correctement déterminées, ce qui a rapport justement aux références textuelles dont il a été question.

La superstructure textuelle est le cadre où le texte est développé, donc elle correspond à son organisation interne sous forme de plan de ses parties plus ou moins hiérarchisées, à commencer par le titre. Grosso modo on distingue l’introduction, l’exposition et la conclusion, mais leur contenu est variable selon la contrainte imposée par le style fonctionnel. D’où la nécessité de connaître les particularités des différents genres de discours et d’en tenir compte lors de la détermination du plan du texte.

Pour illustrer les nuances du choix étudié d’un projet textuel un exemple de textes très proches en terme de contenu mais se différenciant par l’intention communicative sera propose ci-dessous.

|

Texte scientifique |

Texte scolaire |

|

Introduction

|

Introduction

|

|

Exposition

- observation - interprétation des faits scientifiques - concrétisation du problème lors d’une comparaison avec d’autres auteurs et recherches (moment de discussion) |

Exposition

|

|

Conclusion

|

Conclusion

|

Entrent en jeu également les types de textes, eux aussi, strictement déterminés par l’intention langagière - il est question de textes à dominante narrative, descriptive, conversationnelle, explicative ou injonctive qui ont, bien évidemment, chacun ses particularités influençant le projet textuel.

Il va sans dire qu’une place primordiale revient à l’étude des outils argumentatifs dans les textes scientifiques.

Suit un exemple de texte littéraire à dominante narrative - le conte - où la superstructure textuelle obéit à des règles particulières.

|

Titre |

|

|

Introduction |

|

|

Exposition |

renouement - développement - dénouement |

|

Finale |

La morale du conte - sorte de mouvement circulaire - identité entre le titre et la finale |

Naturellement, quand il est question d’un texte littéraire, la superstructure présuppose une étude spéciale des instruments textuels (l’alternance, l’empiètement, le parallélisme etc.) qui en assurent l’intégrité donc la cohésion des segments narratifs.

De cette façon est assuré le passage vers la macrostructure textuelle.

L’étude de celle-ci, étant, bien sûr, d’ordre linguistique, porte sur la textualisation-même du message.

Quelles compétences faut-il maîtriser à ce niveau pour pouvoir obtenir un texte intégral, cohérent et logique?

Il est question ici avant tout de savoir délimiter les unités sup raphrastiques et d’établir les rapports entre elles.

Fixer donc l’attention du scripteur sur les points suivants:

L’intégrité du texte est une cohésion organique entre ses parties et se présente comme une cohérence significative, structurelle et communicative, les rapports entre lesquelles correspondent aux rapports entre le contenu/la forme/la fonction.

L’intégrité du thème textuel exprime son entité significative. Avec son développement il reçoit des microthèmes supplémentaires, nécessaires à son explication et enrichissement, qui sont contenues dans les unités supraphrastiques (USP).

Le thème principal n’est pas la somme mécanique de tous les microthèmes dans les USP, leurs rapports étant assez complexes et soumis aux lois logiques de la présentation de l’information. Le thème principal c’est la généralisation du contenu textuel.

Le thème le plus petit est contenu dans l’USP, vu comme une unité structurelle complexe qui peut comprendre une ou plusieurs phrases, a une entité significative et représente une partie d’une communication réalisée

Les limites de l’USP sont toujours sémantiques, mais elles peuvent également être signalées par des marqueurs grammaticaux et lexicaux.

Le début d’un USP peut être marqué par:

Un sujet substantif

Un complément circonstanciel de lieu, de temps, de but

Un tour impersonnel ou personnel indéfini

Un impératif ou un infinitif à valeur impérative

Une tournure conditionnelle

Une proposition interrogative dont la réponse se trouve dans le texte postérieur

Un adverbe, une conjonction, une locution conjonctive, un adjectif numéral

La fin d’un USP peut être également signifiée par exemple par des marqueurs exprimant la conséquence.

Les rapports entre les USP sont assures par:

- une répétition simple de l’unité lexicale

- une anaphore infidèle (substitution de l’unité lexicale)

une anaphore infidèle par association

une antonymie

une anaphore fidèle (pronominalisation)

des conjonctions de types différents

le système temporel dans certains textes (p.ex. littéraires)

Chaque USP inclut un message relativement achevé, caracterisé par son microthème qui jouit d’une indépendence significative, sémantique et logique, grâce à laquelle elle peut être isolée des autres.

Quant à la microstructure textuelle toujours en premier lieu vient le problème de la cohésion, cette fois dans l’USP, qui est assurée sur plusieurs niveaux, à savoir ceux de la référence et coréference, de l’enchaînement syntaxique, de la continuité sémantique et de la progression thématique:

Chaque phrase de l’USP est liée de point de vue communicatif aussi bien à la précédente qu’à la suivante, excepté la première qui n’est liée qu’à celle qui la suit et de cette façon jouit d’une indépendance relative, car, à son tour, elle dépend des parties antérieures du texte. La même chose est valable pour la dernière phrase de l’USP.

La cohésion des phrases dans l’USP peut être réalisée sur cinq plans:

celui de la référence et de la coréference

celui de la corrélation et du parallélisme syntaxique assurant la cohésion bilatérale significative et formelle

celui de la continuité sémantique qui peut être considérée comme étant l’essentielle pour l’intégrité de l’USP car ce sont les unités lexicales qui reflètent le contenu primitif du laps textuel

celui des connecteurs

celui de la progression thématique

Comme on peut facilement s’apercevoir les moyens de cohésion dans le cadre de l’USP opèrent en une interdépendance continuelle dépassant le niveau de la phrase et lui assurant de cette façon une solide intégrité.

Pour terminer ce bref survol nous rappellerons les quatre règles de M. Charolles (1978: 1) selon lesquelles pour qu’un texte soit cohérent il est nécessaire:

qu’il contienne dans son développement linéaire des éléments strictement récurrents

que son développement s’enrichisse continuellement sur le plan sémantique

que son développement n’inclut à aucun moment quelque élément contredisant le contenu déjà exposé ou encore supposé

que les faits narratifs référés soient liés entre eux

Comment donc l’analyse basée sur la linguistique textuelle aidera-t-elle à la construction d’un texte écrit et à l’élaboration du sens?

En premier lieu c’est le fait de se rendre compte que tout texte appartient à un style fonctionnel.

De là l’idée qu’il est généré dans des conditions communicatives spécifiques, détérminées par des paramètres sociaux et matériels avec toutes les conséquences qui en découlent quant à sa structuration.

A la fin c’est qu’un texte n’est pas une simple somme de phrases, mais qu’il est des mécanismes dont l’apprentissage garantirait sa cohérence, son intégrité et son sens logique.

L’analyse proposée donne la possibilité d’atteindre au moins deux objectifs - l’amélioration des compétences langagières d’un côté et des performances professionnelles de l’autre.

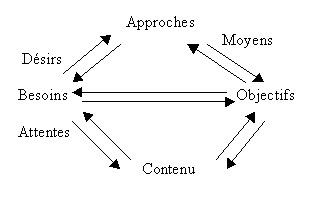

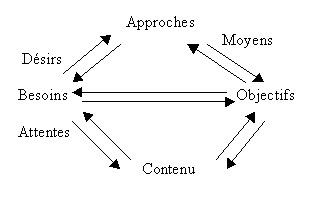

Autrement dit, cette analyse correspondrait parfaitement au modèle d’apprentissage donné par N. Nell (1977: 2).

Naturellement nous sommes loin de penser que cet aperçu épuise toutes les possibilités de l’analyse textuelle, ce n’est qu’une variante entre les autres qui aiderait à la perspective de la connaissance plus approfondie des phénomènes de l’espace textuel au niveau supraphrastique et par là à leur application réussie.

BIBLIOGRAPHIE

Charolles 1978: Charolles, M. Introduction à la cohérence des textes. // Langue française, 1978, ¹ 38.

Nell 1977: Nell, N. Une problématique d’ensemble pour l’enseignement du français. // Pratiques, 1977, ¹ 13.

© Anélia Brambarova

=============================

© E-magazine LiterNet, 01.04.2008, ¹ 4 (101)